吕春艳 尹书颖 孙科举 2025年10月18日

齿轮作为航空发动机、直升机及飞机传动系统的重要结构部件,其性能直接影响着航空装备的可靠性、安全性和使用寿命。航空技术的飞速发展对航空齿轮的性能提出了越来越高的要求,推动高性能齿轮钢不断发展。近些年,美国相继研制出Ferrium C61等新一代高性能齿轮钢,并已应用于军民用飞行器平台。

航空齿轮钢作为航空传动系统的核心材料,其性能直接影响航空飞行器的可靠性和安全性。随着航空装备不断更新换代,传统齿轮钢如AISI 9310、Pyrowear 53等已不能满足现代航空装备的高速、重载、高可靠性需求。近年来,美国启动多项传动系统专项计划,研制出CSS-42L、Ferrium C61和C64等新一代高性能齿轮钢,具有优异的强度、韧性和抗疲劳性能,已在航空领域得到推广应用。新一代航空齿轮钢正朝着“超高强度、高韧性、长寿命”一体化方向发展。美国具有健全的材料研发体系,借助先进材料设计技术和制造技术,推动航空高性能齿轮钢快速迭代发展,对我国新材料研制和工程化应用具有重要的借鉴价值。

为满足航空装备升级换代需求,航空齿轮钢不断发展迭代,从20世纪60年代至今已形成三个代际。

20世纪70年代,真空电弧重熔和真空感应熔炼技术不断进步,使钢材获得更为优异的纯净度,极大地促进了齿轮钢性能的提升,国外发展出了航空用第一代渗碳齿轮钢材料。第一代渗碳齿轮钢材料典型钢种有美国的AISI 9310、俄罗斯的16Cr3NiWMoVNbE及德国的17CrNiMo6,服役温度上限为200 ℃,广泛应用于航空动力传动系统中的中重载齿轮及齿轮轴等构件。

随着对航空武器装备作战性能需求的逐步提高,航空动力传输的扭矩急剧提升,航空轴承、齿轮等零部件的服役温度超过200 ℃,至此第一代渗碳齿轮钢已不能满足服役要求。在第一代渗碳齿轮钢基础上,提高合金化成分含量,欧美国家研制出第二代渗碳齿轮钢。第二代渗碳齿轮常见牌号有美国Pyrowear 53、M50NiL等,服役温度上限可达350 ℃。

为满足新一代航空动力传动系统对先进齿轮材料高功率密度、高耐热的性能需求,美国率先研制出CSS-42L、Ferrium C61和C64等新一代(即第三代)渗碳齿轮钢,综合性能明显优于前两代齿轮钢,具有良好的耐热性,服役温度上限可达450 ℃。

新一代航空齿轮钢的研制过程主要呈现出两个突出特点。

20世纪80年代末,美国提出高速旋翼机研制计划后,相继开展多项传动系统专项研究计划,包括20世纪90年代启动的先进旋翼机传动系统(ART)计划、先进旋翼机传动系统Ⅱ(ART-Ⅱ)计划、21世纪旋翼机传动系统(RDS-21)计划,以及21世纪初的未来先进旋翼机传动系统(FARDS)项目。这些计划取得了丰富的研究成果,促进了新一代直升机传动系统技术进步和新材料的发展。20世纪90年代,美国拉特罗布(Latrobe)特种钢公司成功地研制出CSS-42L齿轮钢。此后,美国西北大学通过计算材料学研发出新型耐热渗碳齿轮钢Ferrium C61,授权奎斯泰克(QuestTek)创新公司进行产业化。21世纪初,奎斯泰克创新公司在Ferrium C61基础上相继研制出Ferrium C64、Ferrium C69等渗碳齿轮钢。FARDS项目还资助贝尔公司和西科斯基公司对新材料的工程化应用进行评估和验证。

新一代齿轮钢已经应用于美国第五代战斗机、民用客机、CH-47“支奴干”直升机、V-280“勇士”倾转旋翼机等军民用航空器平台,满足了新型航空传动系统提高性能、减重及降本需求。2015—2019年,在GE公司、罗罗公司、赛峰集团及西科斯基公司等申请的传动系统及齿轮部件相关专利中,已经把CSS-42L、Ferrium C61和C64齿轮钢纳入可选材料清单。

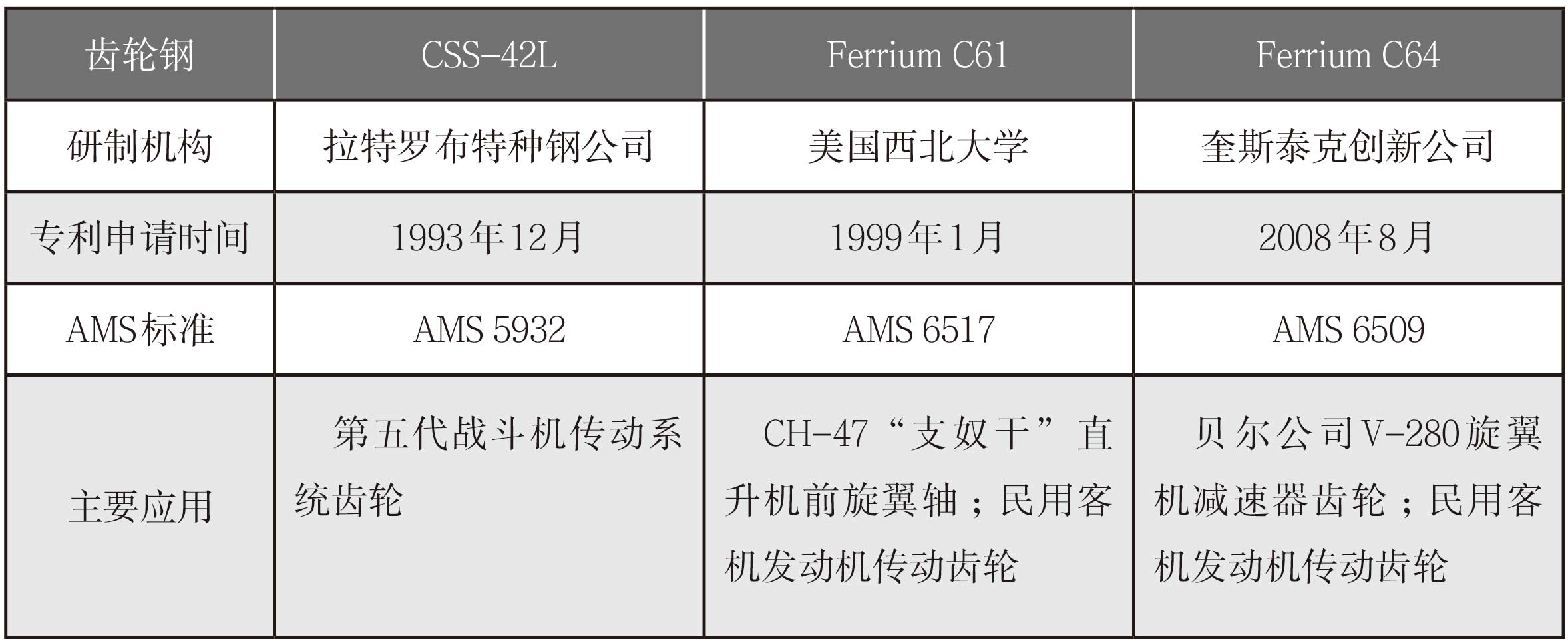

典型新一代齿轮钢研制机构与专利申请时间

美国西北大学和奎斯泰克创新公司采用综合材料计算设计技术(ICME)成功研制出Ferrium C61、C64等系列合金。ICME与传统反复试验的方法相比,具有材料研发速度更快、研制成本更低的特点,大大缩短新材料从设计、研制到认证的周期,并可以针对特定用途和服役工况快速设计、定制化研发。这种材料计算设计技术还可应用于材料鉴定、合金工程应用研究以及增材制造等方面。

齿轮钢的研发周期一般需要18~28年,而Ferrium C61钢从设计到投入使用用时不到10年,而且基于该合金进行系列合金研发,后续的研制周期越来越短。Ferrium C64钢是在Ferrium C61基础上研制,从确定材料设计目标到钢锭批量生产用时不到2年,材料研制成本也仅为传统试错方法的10%~20%。

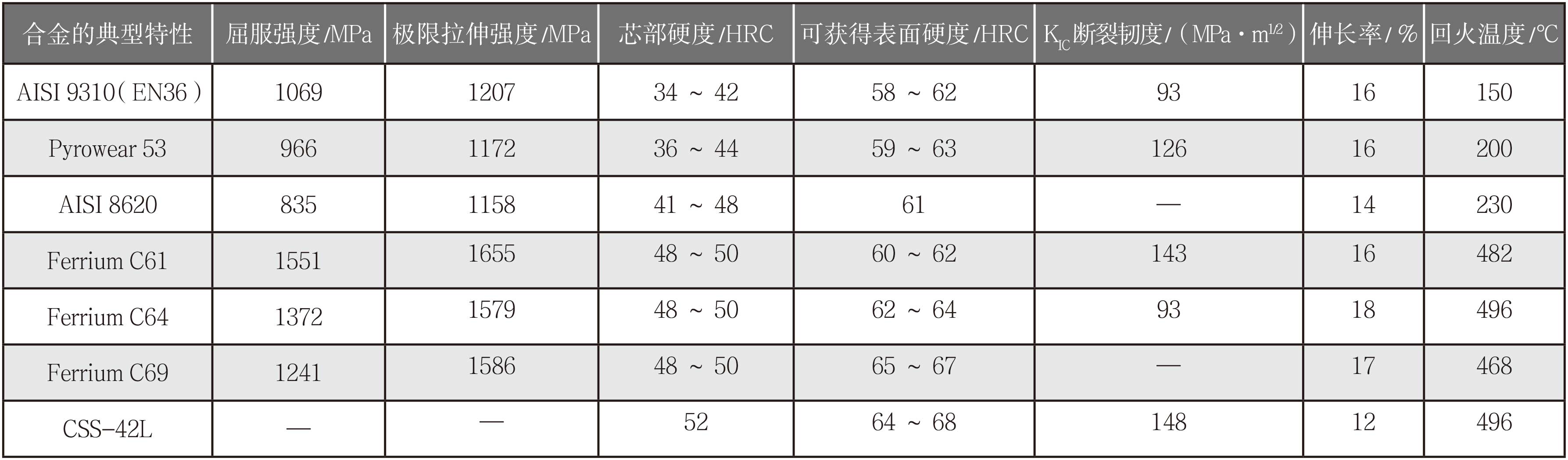

新一代高性能齿轮钢具有高强度、高韧性、高耐磨性以及较好的疲劳寿命等特点。工作温度、屈服强度等性能有了明显提升,具有优异的综合力学性能。

CSS-42L是一种表层硬化不锈齿轮钢,综合性能十分优异,具有出色的耐热性、耐磨性、断裂韧性、疲劳寿命以及耐蚀性,最高工作温度427 ℃。Ferrium C61、C64是新型高强度、高耐热性和淬透性的可渗碳钢材,具有极佳的断裂韧度和抗疲劳性能,使用Ferrium C61、C64钢制造的齿轮和传动轴,相较于传统材料,承载能力高出15%~25%,可大幅减小部件尺寸,减轻质量。Ferrium C61使用温度可达到410 ℃,极限拉伸强度为1655 MPa,比AISI 9310提高37%。C64钢的极限拉伸强度1579 MPa,比AISI 9310提高31%。C64钢的回火温度是496 ℃,比大多数现用合金高出200~300 ℃,因此热稳定性更高。经试验验证,C64钢在滑油损失状态下可以无故障运转85 min,远超出了齿轮箱30 min滑油损失性能要求。

典型新一代齿轮钢研制机构与专利申请时间

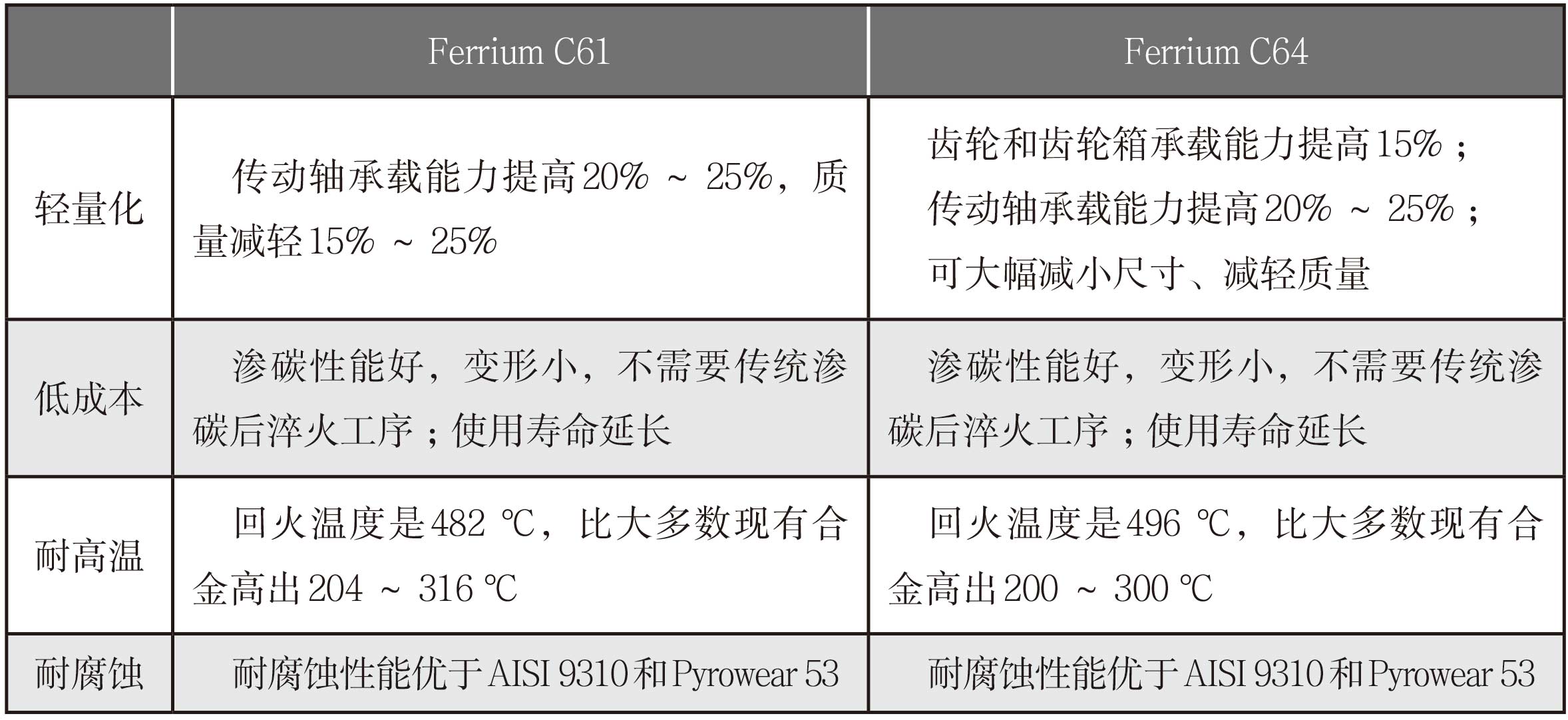

在航空动力传动应用领域,Ferrium C61、C64钢材相较于传统合金(如AISI 9310、Pyrowear 53),具有轻量化、低成本、耐高温、耐腐蚀等显著优势。

Ferrium C61和C64钢与传统合金相比具有的优势

航空齿轮钢的未来发展呈现以下几种趋势。

一是性能显著提升,呈现低成本和轻量化优势。第一代齿轮钢服役温度上限为200 ℃,第二代达到350 ℃,第三代(新一代)服役温度上限为450 ℃,呈现出显著的迭代提升。新一代齿轮钢还具有优异的耐磨性和耐腐蚀性,满足更苛刻的工况需求。承载能力大幅提升,零件尺寸和质量减轻,使用寿命延长,热处理工艺简化,制造成本和使用成本均降低。

二是研发更加趋于超耐热性、超高强度方向探索。随着高端装备制造技术不断发展,对齿轮钢性能要求不断提高。根据目前发展趋势,下一代渗碳齿轮钢服役温度要超过500 ℃。在500 ℃以上高温区服役,需要综合考虑材料自身强度、耐热性以及高温抗氧化问题,同时也要兼顾经济性。

三是研发模式更加趋于向数智化、定制化转型。美国在齿轮钢研制过程中,逐渐形成了基于材料计算设计技术,并按照特定用途和服役工况快速设计开发的数智化、定制化研发模式。该模式具有材料研发速度更快、研制成本更低的特点,大大缩短新材料从设计、研制到认证的过程周期,这种基于材料计算设计技术的研发模式也可应用于材料鉴定、合金工程应用研究以及增材制造。

航空齿轮钢的发展历程和趋势对我国相关领域有以下几点启示。

一是支持材料研制迭代发展,满足装备对新材料的需求。美国ART及FARDS等系列先进传动部件和技术研究计划,均包含齿轮钢材料及新概念传动部件等基础研究项目,促进了新一代传动系统的发展和传动技术的进步。在专项计划支持下,美国齿轮钢材料已经形成快速迭代发展状态,能够满足未来高端装备和高新技术发展对新材料的迫切需求。

二是加强材料研究创新应用,助力关键材料快速研发。纵观美国渗碳齿轮钢的研发历程,新材料研发由初始阶段的大量工程试错优化逐步转向基于冶金机理、材料计算设计、材料模拟仿真的优选优化,形成了良性、可持续、可快速迭代的技术发展路径。综合材料计算设计与仿真等基础数字技术的应用,大幅缩短新材料研制周期,降低成本,并可实现定制化材料研发,全面提升装备关键材料技术水平。

三是完善产、学、研协同机制,加速新材料研究成果转化应用。美国新一代齿轮钢是由美国国防部牵头,美国西北大学、奎斯泰克创新公司和拉特罗布特种钢公司等齿轮钢研制企业,贝尔和西科斯基等材料应用企业联合研发,材料研究成果快速实现工程化应用。完善的产、学、研协同机制,可以整合研发资源,构建协同创新体系,积累和共享材料数据和研究成果,提升新材料工程化应用水平,满足装备快速升级换代需求。

近年来,美国持续开展传动系统专项计划,采用综合材料计算设计技术,快速研制出Ferrium C61和C64等新一代高性能齿轮钢,已经应用于军民用飞机平台,满足了新型航空传动系统提高性能、减重及降本需求。美国航空高性能齿轮钢的研制经验及模式对国内新材料正向自主研发具有借鉴意义。

(吕春艳,中国航发哈尔滨东安发动机有限公司,译审,主要从事航空发动机科技情报研究)

《航空动力》期刊由中国航空发动机集团有限公司主管、中国航空发动机研究院主办,《航空动力》编辑部出版。国内统一连续出版物号为 CN10-1570/V;国际标准连续出版物号为 ISSN 2096-5702;邮发代号为82-467;广告发布登记号为京顺工商广告登字20190001号 。

关注世界航空发动机前沿动态,反映国内外航空发动机管理与技术创新成果,传播航空发动机知识与文化,促进我国航空发动机自主创新能力的提升。

《航空动力》设有专稿、综述、技术、管理、市场、维修、动态等主要栏目,每期还围绕航空发动机及燃气轮机在技术、管理等方面的新理论和新方法策划相应的专题。

《航空动力》面向航空发动机及燃气轮机领域的决策、管理、科研、生产、使用、维护的专业人士,高校师生,以及关注航空发动机及燃气轮机事业发展的热心人士。

《航空动力》所刊登的文章密切跟踪世界航空动力、燃气轮机领域的最新科技动态,准确把握发展规律,权威预测发展趋势,及时展示创新成果,为科研和管理工作提供支撑。

以Word文件格式,发送至:

tg@aerospacepower.cn

请在邮件主题中注明:

《航空动力》投稿+作者姓名+联系电话

地址:北京市顺义区顺兴路21号

邮编:101304

电话:010-56680887

网址:https://www.aerospacepower.cn

本刊享有以数字化方式复制、汇编、发行并由互联网传播所刊载文章的权利,相关著作权使用费均包含在本刊一次性支付的稿酬中。作者向本刊投稿,即视为同意我刊上述声明。如有特殊要求,请在投稿时声明。未经本刊书面授权擅自使用上述版权作品之个人、机构或媒体,均属侵犯本刊合法权益,本刊保留依法追究的权利。

ICP备案/许可证编号:京ICP备18031095号

《航空动力》编辑部 版权所有