张稳 韩玉琪 廖忠权 谭米 秦亚欣 2025年10月18日

航空发动机作为飞机的动力源,更高的能量转化效率是其不变的追求,而对于各类飞机中机动性要求最高的战斗机而言,推力大、质量轻的发动机更是必不可少。但是随着现代空战理论的不断进化,战斗机的发动机也不再单纯只追求更高推重比,而是寻求更优的综合能力。

航空发动机的推重比一直是衡量其综合水平的重要标志,尤其是战斗机发动机的推重比,一度成为发动机划代的主要依据之一。2025年年初,“美国F119发动机推重比造假”话题在互联网上出现,引发更多人关注这一指标。本文将以可靠开源信息为基础,综合分析美国现役主力战斗机发动机推重比的变化趋势。

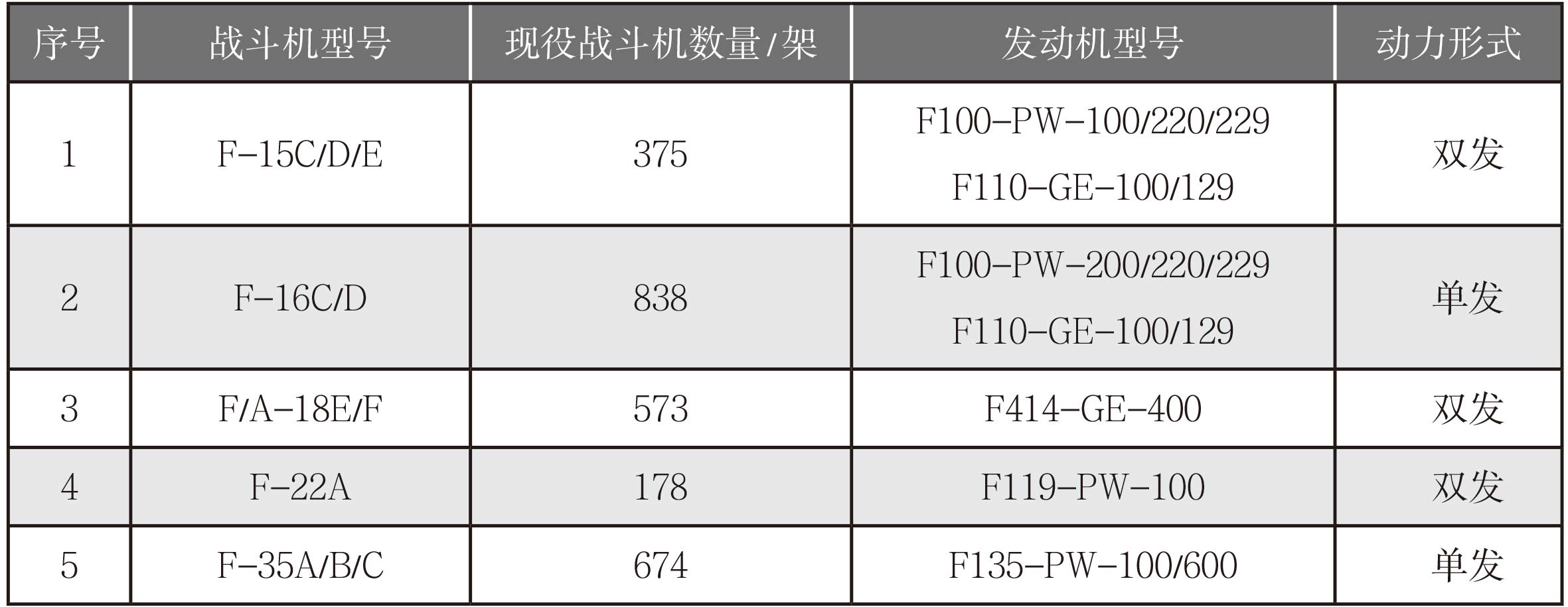

美国现役战斗机以第四代和第五代为主,主要包括第四代的F-15、F-16、F-18和第五代的F-22、F-35,共计约2645架。配装发动机包括F100系列、F110系列、F414、F119和F135系列,均由美国普惠公司和GE公司研制。各型战斗机数量及动力情况如表1所示。

表1 美国现役主力战斗机及其动力情况

美国现役F100和F110系列发动机装机总数约1588台,均可以在F-15和F-16战斗机上使用。普惠公司的F100发动机是美国最早研制和服役的新一代大推力涡扇发动机,由于其过分地追求高推重比和低耗油率,忽视了可靠性、安全性等指标,关键技术验证不充分,导致服役初期频繁发生空中停车和涡轮叶片断裂等严重故障。随后,美国空军开始支持GE公司研发F110发动机,与普惠公司的F100发动机相互竞争。广阔的市场前景和激烈的行业竞争促使普惠公司和GE公司不断改进完善F100和F110系列发动机,使两型发动机最终都成为性能先进、可靠性优良、全生命周期费用相对较低的优秀发动机[1]。

F-15与F-16战斗机配装F100发动机示意图 |

F110-GE-129发动机 |

美国现役F414发动机装机总数约1146台,由GE公司在F404和F412发动机的基础上改进研发而来。GE公司在设计F414发动机时充分吸取了F404发动机400多万h的外场使用经验,还采用了其他发动机的研究成果,如使用了RM12发动机的风扇、F412发动机的核心机、F110-GE-129发动机的尾喷管,先进加力燃烧室和全权限数字式电子控制(FADEC)系统是从F120发动机发展而来,除此之外还运用了民用航空发动机的一些研制管理经验和经过验证的技术。这些措施不仅使F414发动机的研制工作投资少、耗时短,而且发动机性能较F404发动机大幅提高,在与F404发动机保持同样长度和加力燃烧室直径的情况下,F414发动机推力增加了35%,耗油率还有所降低。

F414发动机实物图(上)与剖视图(下) |

美国现役F119发动机装机总数约356台,是由普惠公司的YF119发动机在与GE公司的YF120发动机的竞争中胜出后发展而来。在为新一代重型制空战斗机发动机选型过程中,美国空军的风险偏好十分保守,要求先进行飞行试验再决定竞标胜者。最终,普惠公司的YF119发动机得益于更加注重性能与可靠性、耐久性、维修性之间的平衡而赢得竞标,其在研发阶段累计整机试验超18000 h,过程中未发生空中停车类严重故障。与F100发动机相比,F119发动机的返修率、提前换发率、维修工时、平均维修间隔时间和空中停车率等指标均大幅优化。

F119发动机(上)与F135发动机的前身JSF119发动机(下)示意图 |

美国现役F135系列发动机装机总数约674台,由普惠公司在F119发动机基础上发展而来。在继承F119发动机设计思路和基本技术的基础上,普惠公司先在演示验证阶段快速研发出JSF119发动机,然后再采用空心风扇叶片、先进燃烧室、先进涡轮冷却、新一代FADEC等技术研发更加复杂的F135发动机。同时,为了实现F-35B型战斗机的短距起飞/垂直降落,F135-PW-600发动机尾喷管改为三轴承旋转式,可在2.5 s内从向后喷气改为向下喷气。为维持整机平衡,一方面从发动机风扇前端引出功率输出轴,经离合器驱动2级对转升力风扇;另一方面从发动机外涵道左右各引出一股气流,通向机翼滚转喷管。

F135-PW-600发动机的升力风扇、滚转喷管、三轴承尾喷管示意图 |

上述各型发动机的推力、质量及主要研制节点如表2所示[2-6]。

表2 美国现役主力战斗机发动机推力、质量及主要研制节点

从表2可以看出,F100和F110系列发动机在持续改进改型过程中,其推力和质量几乎在同步上涨;F414发动机作为唯一的中等推力涡扇发动机,相比同技术水平的大推力涡扇发动机,推重比更高一些;F119发动机和F135系列发动机增加了更多的功能需求后(如推力矢量、更多的压缩气提取、更大的发电功率等),相比上一代发动机,其推力上升的同时,整机质量上升得更快。

美军招标第四代战斗机发动机初期,在高度重视发动机推重比的同时忽视了其可靠性问题,致使战斗机效能受到极大制约,随后更加注重航空发动机综合性能,采取多种手段约束指导新一代发动机发展。

1967年7月,苏联邀请美国军方代表团于莫斯科郊区观摩米格-23和米格-25战斗机等新锐航空装备,给美国军方带来了强烈震撼。当年12月,美国空军和海军即同意联合开发一款高性能涡扇发动机,以配装海军的F-14战斗机和空军的F-15战斗机。在苏联强大的军事压力下,美国军方迅速行动:1968年4月即发布新型发动机的方案征询书(RFP);当年8月,普惠公司和GE公司在第一轮角逐中胜出,分别获得经费开发验证机;1970年3月,普惠公司赢得竞标,其发动机获军方编号F100(空军型)和F401(海军型)。

F100/F401发动机作为美国第四代战斗机发动机的“开山之作”,集成众多技术探索成果,推重比实现了跨越式提升,但却忽视了可靠性问题。海军型的F401发动机在研制过程中,接二连三地出现风扇叶片颤振、静子叶片弯曲、钛合金材料着火、涡轮盘失效等致命问题,叠加美国政府大幅削减型号研制经费,美国海军当机立断取消了F401发动机项目。空军型的F100发动机在研制过程中也暴露出大量可靠性问题,最终,在经历大量的“测试—排故—再测试”循环后,F100发动机于1973年10月勉强通过了整机150 h定型试验。

1974年9月,F-15战斗机生产型配装F100发动机首飞,同年11月即交付美国空军开始服役。由于F100发动机在研制过程中片面地追求高推力和高推重比,忽视了发动机的适用性、可靠性、耐久性,入役后出现大量技术故障,其中不乏发动机喘振和空中停车等严重问题。据美国空军统计,从1974年11月F100发动机投入使用,到1977年7月不到3年的时间里,F-15战斗机在飞行中共发生过223次发动机空中停车故障。F-15战斗机的飞行员在空中飞行时不得不变得小心翼翼、提心吊胆,很多飞行员根据经验为自己设置了更保守的发动机操纵策略,并在起飞前更加仔细地检查飞机的弹射装置是否正常[7]。

为彻底解决发动机可靠性和安全性问题,美国空军采取了双管齐下策略:一是充分开展行业内竞争,掀起普惠公司和GE公司的“发动机大战”;二是借鉴自身经验和民用飞机适航理念,颁布相关指导文件提高军用飞机研发质量。

F100发动机服役初期,曾是F-15战斗机的唯一动力,其较低的可靠性严重限制了战斗机的飞行性能。面对这种情况,普惠公司却表示自己已经履行了研制合同中的所有内容,想要进一步改进完善发动机,美国空军需要提供额外资金,授出1份新的补充合同。普惠公司为此还聘请了专业律师,逐项研究与空军签订的研制合同条款,从法律意义上确认合同中并不包含有关“发动机空中停车”等限制性内容。为了解决当时面临的发展困境,美国空军决定资助研发一型与F100同级别的发动机作为替补、形成竞争。1981年8月,美国空军对F-15和F-16战斗机发动机重新进行招标,获得普惠公司和GE公司的积极响应,从产品上看,普惠的F100发动机推重比更高,但GE公司的F110发动机推力更大、可靠性更好。1984年2月,美国空军正式公布评标结果,首批将采购160台发动机,其中40台F100发动机用于F-15战斗机,120台F110发动机用于F-16战斗机。此后,普惠公司和GE公司展开了长达数十年的订单争夺,两家公司争相改进发动机的可靠性并不断提高推力等性能,使美国空军成为最大的受益方。

美国空军作为发动机项目的出资方和使用方,结合自身积累的丰富监管和使用经验,不断更新完善军用标准:1973年总结F100-PW-100发动机研制经验,形成《航空涡喷发动机和涡扇发动机通用规范》(MIL-E-5007D);1983年总结F404发动机研制经验,形成MIL-E-5007E;1988年更新版本,形成MIL-E-5007F;1998年总结F119发动机研制经验,形成《航空涡轮发动机联合使用规范指南》(JSSG-2007);2004年综合多型发动机研制使用经验,形成《发动机结构完整性大纲》(MIL-HDBK-1783B);2008年,将发动机概念扩展到航空器整个推进系统,形成《推进系统完整性大纲》(MIL-STD-3024)。

在认识到军用飞机可靠性不足的同时,美国空军注意到民航飞机与发动机的可靠性与安全性持续取得显著进步,遂借鉴民航的适航理念,提出开展军用航空装备的适航监管,并于2002年10月颁布了军用手册《航空器适航认证准则》(MIL-HDBK-516)。随后,美国国防部连续在2004年2月、2005年9月、2014年12月颁布了A版、B版、C版,其适用范围从原版只涉及空军扩大到涉及空军、海军、陆军,该手册贯彻了全生命周期适航理念,确保军用飞机从设计初期开始就满足初始适航要求,一直到服役后直至退役的持续适航,并对军用飞机的动力系统提出一系列更加具体的适航监管要求。

美国空军早期在为F100发动机确立具体指标时,曾给出过主要指标的权重排序:推力>重量(“重量”为“质量”的概念,单位为kg)>其他,但在F100发动机入役早期因为可靠性问题致使F-15战斗机机队大范围停飞后,美国海军吸取教训,为F404发动机提出的指标优先级排序变为:作战适用性>可靠性>维修性>成本>性能(推力)>重量。近年来,在美国军方和普惠公司公开的资料中,已经不再宣传新一代的F119和F135发动机推重比,反而更强调发动机的推力与多功能性、可靠性与维修性、热管理与能量管理等综合能力。

美国现役主力战斗机发动机研制年代与推重比示意 |

F100系列发动机的推重比一直比同时期的F110发动机高,但从订单量上看,选择配装F110系列发动机的飞机更多。2020年,GE公司曾对外披露,美国空军近70%的F-16C/D战斗机配装了F110系列发动机;最近15年的全球军用飞机市场中则有86%的F-15战斗机选择F110系列发动机。这说明从主观上讲,推重比早已不是美国军方最在乎的指标,单纯的推重比下降并不妨碍美国军方将更多订单授予F110系列发动机;从客观上讲,美国第五代战斗机发动机的推重比相比前一代有了一定程度的倒退,随着自适应变循环发动机引入更多调节机构、需提取更多功率与压缩气,其推重比甚至有进一步下降的趋势[8]。

综合美国第四代和第五代战斗机动力的发展过程,可为我们提供3点启示。

一是美军近年来已逐渐淡化发动机推重比的重要性。与此同时,更强调发动机的推力、寿命、成本、功率提取和热管理等综合能力。美军五代机动力特有的二维矢量喷管、锯齿形喷管和三轴承轴对称喷管等也势必会增加发动机质量,降低发动机推重比。

二是应正确看待发动机推重比指标的作用。为满足飞行平台越来越多的功能和性能需求,航空发动机需要增加额外结构质量,如矢量推力和变循环执行机构等,可能导致发动机自身的推重比不增反降。如果继续把推重比作为动力划代的一项主要指标甚至唯一标准,会引起战略误判,阻碍发动机其他更重要功能、性能的实现。

三是需要建立更适宜的发动机评价体系。航空发动机作为飞机在飞行时的最主要动力源,负责将飞机携带的能源转化为飞行的动力以及众多机载设备的驱动力。自飞机诞生以来,其动力形式已经多次发生颠覆性变化,未来有可能快速向多电、全电、混合电推进等形式发展,亟须发展出一整套适宜的指标评价体系,以综合衡量航空发动机的技术进步与性能优劣。

2025年是普惠公司成立100周年,作为美国航空发动机行业的重要制造商,其发展过程以及对航空发动机推重比的态度也反映出美国军方思路的变化。从F100发动机靠激进的高推重比策略拔得头筹,到F119发动机凭借更保守的技术路线中标,再到F135发动机的一机多型可满足海军、陆军和空军等各军种需求。未来,发动机推重比的重要性将不再凸显,发动机制造商只有找到较推重比更能打动用户的新途径,才能满足战斗机不断发展的新需求。

(张稳,中国航空发动机研究院,高级工程师,主要从事航空发动机科技情报研究)

参考文献

[1] 林左鸣,胡晓煜,胡松岩,等.世界航空发动机手册[M]. 北京:航空工业出版社,2012.

[2] Automated Technical Order System (ATOS). TO 00-85-20 engine shipping instructions[S] The Secretary of the Air Force :3-2 Change 17-6-32 Change 22,1989.

[3] AFLCMC Propulsion Program Office.TO 00-85-20 engine shipping instructions[S]. The Secretary of the Air Force, 2020:6-54.

[4] RAND. Military jet engine acquisition:technology basics and cost-estimating methodology [R].Table 6.2 development cost and time relationship: performance and schedule input values,2002.

[5] RAND. The development of the F100-PW-220 and F110-GE-100 engines: A case study of risk assessment and risk management [R].Table1.1 a comparison of the F100-PW-220 and F110-GE-100 engine specifications,1993.

[6] 陈仲光,张志舒,姜繁生,等. F119发动机总体性能特点分析与评估[J].航空科学技术,2013(3):39-42.

[7] 倪金刚. GE航空发动机百年史话[M]. 北京:航空工业出版社,2015.

[8] 王海峰. 高性能战斗机与发动机协同设计关键技术[J]. 航空学报,2024,45(5):529978.

《航空动力》期刊由中国航空发动机集团有限公司主管、中国航空发动机研究院主办,《航空动力》编辑部出版。国内统一连续出版物号为 CN10-1570/V;国际标准连续出版物号为 ISSN 2096-5702;邮发代号为82-467;广告发布登记号为京顺工商广告登字20190001号 。

关注世界航空发动机前沿动态,反映国内外航空发动机管理与技术创新成果,传播航空发动机知识与文化,促进我国航空发动机自主创新能力的提升。

《航空动力》设有专稿、综述、技术、管理、市场、维修、动态等主要栏目,每期还围绕航空发动机及燃气轮机在技术、管理等方面的新理论和新方法策划相应的专题。

《航空动力》面向航空发动机及燃气轮机领域的决策、管理、科研、生产、使用、维护的专业人士,高校师生,以及关注航空发动机及燃气轮机事业发展的热心人士。

《航空动力》所刊登的文章密切跟踪世界航空动力、燃气轮机领域的最新科技动态,准确把握发展规律,权威预测发展趋势,及时展示创新成果,为科研和管理工作提供支撑。

以Word文件格式,发送至:

tg@aerospacepower.cn

请在邮件主题中注明:

《航空动力》投稿+作者姓名+联系电话

地址:北京市顺义区顺兴路21号

邮编:101304

电话:010-56680887

网址:https://www.aerospacepower.cn

本刊享有以数字化方式复制、汇编、发行并由互联网传播所刊载文章的权利,相关著作权使用费均包含在本刊一次性支付的稿酬中。作者向本刊投稿,即视为同意我刊上述声明。如有特殊要求,请在投稿时声明。未经本刊书面授权擅自使用上述版权作品之个人、机构或媒体,均属侵犯本刊合法权益,本刊保留依法追究的权利。

ICP备案/许可证编号:京ICP备18031095号

《航空动力》编辑部 版权所有