赖波振 温新 王士奇 2025年06月18日

高亚声速条件下振荡射流的外流动机理与主动流动控制技术能够有效提升流体系统的操控性能和稳定性。在众多流动控制方法中,纹影可视化( SV )和纹影图像测速( SIV )技术已被广泛应用于振荡射流的研究,展现出良好的试验性能和应用潜力。

自20世纪50年代被发现以来,主动流动控制技术因其在提升飞机升力、降低噪声和减少燃油消耗等方面的卓越表现,逐渐成为航空工程领域广泛研究的对象。主动流动控制技术利用动态调节气流的特性,使飞机能够在各类飞行条件下保持最佳性能。2015年,波音公司在全尺寸波音757环保验证机上成功验证该技术,标志着其在实际飞行器中的应用取得了重要进展,引发了航空界的高度关注和进一步的研究探索[1]。上述主动流动控制技术的核心部件是振荡射流激励器(也称为流体振荡器),它通过内部流动形成稳定且持续的振荡射流,尤为令人注意的是,这一过程无须依赖任何运动部件,降低了复杂性和维护成本。图1展示了典型振荡射流激励器的工作原理:气流经过入口喷嘴形成射流,并在康达效应的作用下附着于混合腔的侧壁面。在这一过程中,一部分流体通过反馈通道与入口下游的射流发生相互作用,促使射流切换至混合腔的另一侧,最终形成自激振荡。这种自激振荡的机制使得振荡射流激励器能够在多个领域中展现出明显的优势,包括燃烧过程中的强化、噪声控制、减阻以及流动分离的抑制等。例如,在燃烧领域,该技术能够改善燃料与空气的混合效率,从而实现更完全的燃烧,减少有害物质的排放。在航空器的减噪设计中,振荡射流可以有效降低气动噪声,提高乘客的舒适度。此外,在减少飞行阻力方面,主动流动控制技术能够通过改变气流的分布,降低阻力系数,从而提升飞行器的燃油效率。

图1 双反馈通道流体振荡器原理示意[2] |

在主动控制激励器的运行中,高亚声速状态是一个常见且重要的工作条件。因此,掌握在此条件下振荡射流的外部流动特性与速度分布,不仅对提高飞机的升力、减小飞行阻力及降噪具有重要意义,还对设计和优化航空器的气动性能提供了关键的数据支持。对于高速气流的测量,纹影可视化技术以其低成本、非侵入式和实时高分辨率的优势,已经成为研究高速气流的重要工具。这种技术能够通过捕捉气流中的光学纹影,直观地展示流场的变化特征,并能够高效地进行速度分布的分析。

在现有文献中,戈森(Gosen)等使用背景纹影技术结合瞬态压力测量,深入研究了可压缩条件下流体振荡器的工作原理及其流场特性[3]。这些研究为理解振荡射流在实际应用中的性能提供了宝贵的数据支持。此外,希尔施(Hirsch)与加里布(Gharib)通过高速纹影摄影的方式,观察到随着供气压力的增加,振荡射流逐渐从激励器壁面脱离,导致振荡角度减小的现象[4]。这些研究成果对于超声速和跨声速流动的理解均有重要贡献。

然而,尽管已有的研究对超声速和跨声速流动进行了深入探讨,但在高亚声速条件下,因激波特征的缺乏,使得振荡射流的研究面临许多可视化的挑战,相关的研究成果也相对较少。因此,针对这一领域的探索仍需进一步深化。受普渡大学刘云与洛萨诺(Lozano)在恒温梯度容器中对家蝇尾流进行研究的启发,采用具有垂直温度梯度的纹影系统,可能为实现高亚声速振荡射流的可视化观测提供新的思路[5]。这种技术的创新应用,有望提供更全面的外流动机理解析,推动高亚声速振荡射流的深入研究,进而促进主动流动控制技术的发展,推动航空器性能提升。

在振荡射流的速度测量方面,许多研究者起初采用了粒子图像测速(PIV)技术,以实现对流动特性的全面分析。例如,温新等运用时间分辨的粒子图像测速技术,成功地同时测量了振荡器内部与外部的流动动力学,揭示了流体行为的复杂性[6]。奥斯特曼(Ostermann)等通过类似的技术对比了两种出口直径相同的振荡器设计的内外流场,进一步为设计改进提供了基础数据[7]。然而,值得注意的是,这些研究通常是在低速不可压缩条件下进行,大多数情况下以水作为工作介质,或通过放大振荡器的尺寸来实现。

在高亚声速条件下,气流的可压缩效应与振荡射流内部动力学相互作用,导致压力、密度和速度的复杂变化,这对粒子图像测速技术的有效性提出了挑战。在这种情况下,示踪粒子可能会在混合腔内发生聚集,或者在外流场中稀疏分布,从而影响测量结果的准确性。这些问题使得高亚声速条件下的振荡射流速度测量面临困难,亟须提出新的解决方案。为此,有学者开始探索从纹影图像中提取速度信息的方法。阿诺德(Arnaud)等开发了基于声能的纹影图像估计算法,并在实际图像序列中验证了其有效性[8]。这一方法针对流动的瞬态特征,提供了新的测量角度。由王倩团队提出的纹影运动估计算法能够在甲烷共流射流火焰的纹影图像处理中解析出更多细节,并保持更好的连续性,相较于传统的光流算法展现出更优的性能[9]。

尽管这些方法均展现了纹影测速的潜力,但在振荡射流速度研究中的应用仍属空白。将纹影图像测速技术应用于振荡射流流场的分析,将成为未来研究的一大突破方向。这种技术的引入不仅有望提供高亚声速振荡射流的详细速度场信息,还能够对流动特性进行全面解析,为主动流动控制策略的优化和应用奠定基础。

本文以喉道宽度T=3mm的振荡射流器为例,研究其在高亚声速条件下外部流场特性,探究摆动幅度、振荡频率、入口压力与出口马赫数(Maoutlet)之间的关系,分析T=3mm振荡射流器的外部速度场,并基于质量守恒的连续性方程计算理论出口速度和马赫数。

在射流振荡过程中,喷嘴出口处形成S形气流并在下游特定角度范围内扩散,如图2所示。

图2 不同工况下的SA分布 |

试验结果表明,振荡射流激励器可在0.016MPa等极低压力下产生振荡射流,此时振荡幅角(SA)约为82°。当压力升至0.058MPa时,SA扩大至98°,在较低压力区间呈现SA的渐进增长趋势。这是因为低压条件下气体流速较慢,康达效应主导流动特性,使射流持续附着于出口表面;随着压力升高,附着区域扩展导致SA增大。

随着压力进一步增加,流速提升导致振荡角减小,原因在于较高流速削弱了康达效应,使气流更快脱离表面,从而使主流射流占主导,导致振荡角下降。

根据各工况下的振荡射流频率计算结果绘制频谱图,150标准升每分钟(SLPM)流量下的频谱图如图3所示,显示了主峰对应振荡射流的基频,以及一次和二次谐波。低频区的峰值源于射流驱动器出口附近的热扰动,明显的频率区分表明流动以基频为主导,符合主动流动控制的理想特性。

图3 150SLPM、0.114MPa下的频谱 |

图4显示了两种喉道宽度下射流驱动器振荡频率随入口压力变化的规律。结果表明,振荡频率随压力升高而增大,增速在低压区较快,而高压区趋缓;增大喉道宽度T会导致频率降低。在相同压力条件下,T=2mm的频率约为T=3 mm的1.5倍,为T=1mm的1/2。

图4 不同喉道宽度振荡射流器的振荡频率随入口压力的变化 |

这种现象与振荡过程及反馈通道的填充动力学有关。较高压力使流速增大,加快回流区填充,提升频率;缩小流道使填充时间减少,振荡周期减小,频率升高。这些流动机理表明振荡频率与喉道宽度成反比,与入口压力成正相关。

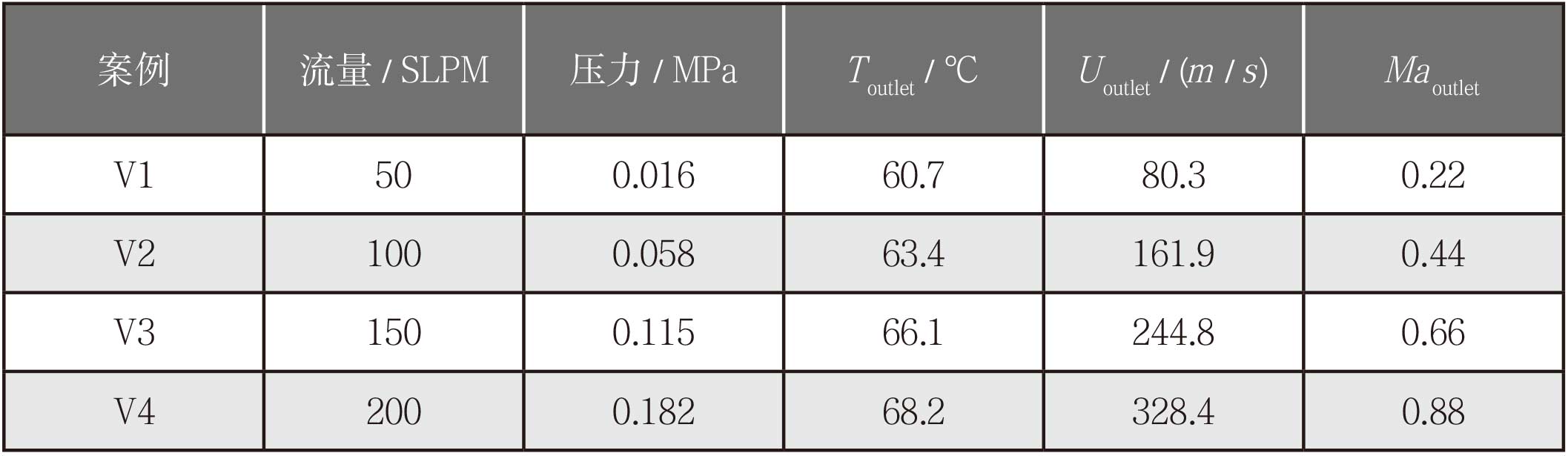

对喉道宽度T=3mm的流体振荡器的4种工况进行振荡图像测速分析,具体参数如表1所示。

表1 流体振荡器4种工况的振荡图像测速参数

图5显示了V1~V4工况下的瞬时速度场与平均速度场。速度矢量表明SIV算法有效捕捉了主流的动力学特征,提供了流速分布并揭示了流动结构。V1工况中,主流区最大速度约为85 m/s,略高于理论值80.3 m/s,平均速度为25 m/s,符合不可压缩条件。V2~V4工况的主流区最大速度分别为140 m/s、210 m/s和300 m/s,均低于对应理论速度。随着出口马赫数增加,需考虑空气的可压缩性,导致速度低于理论值。

图5 工况V1~V4通过SIV方法获取的瞬时速度场在一个振荡周期内的速度矢量图(上)与速度等值线图(下) |

各工况的平均场显示,SA变化趋势为随入口压力增加先升后降。速度平均场并不完全对称,特别是V2工况的平均速度场显示上部速度较小而下部速度较大,可能因制造不对称性导致上下区域振荡不一致。

本文基于SV和SIV方法对高亚声速振荡射流进行了探讨,得出以下结论:较大喉道宽度增强了流动特征和声波效应,振荡运动呈S形分布;振荡幅角随入口压力和出口马赫数变化规律为先升后降,振荡频率则快速上升并逐渐增长。在速度分析中,喉道宽度为3mm的振荡射流在不可压缩条件下的实际速度与理论速度高度吻合,但在可压缩条件下速度普遍低于理论值。高出口温度与高振荡频率相关。总体来看,这些结果为理解高亚声速振荡射流提供了重要依据,但理论与实际速度差异的问题仍需进一步研究,未来应关注内部流场的演化和能量转换,以优化设计。

(赖波振,上海交通大学,博士研究生,主要从事飞行器流动控制和机器视觉测量技术研究)

参考文献

[1] WHALEN E A.Full-scale flight demonstration of an active flow control enhanced vertical tail[C].In 8th AIAA Flow Control Conference,2016,AIAA 2016-3013.

[2] 仇梓豪,李子焱,周楷文,等.振荡射流控制方法在无舵面飞行控制中的应用[J].实验流体力学,2023,37(4):116–125.

[3] GOSEN F.Experimental investigation of compressibility effects in a fluidic oscillator [J].In 53rd AIAA Aerospace Sciences Meeting,2015,AIAA 2015-0043.

[4] HIRSCH D,GHARIB M.Schlieren visualization and analysis of sweeping jet actuator dynamics[J].Aiaa Journal,2018,56(8):1-14.

[5] LIU Y,LOZANO A D.Investigate the wake flow on houseflies with particle-tracking-velocimetry and schlieren photography[J].Journal of Bionic Engineering, 2023,20(2):12.

[6] WEN X,LI Z,ZHOU L,et al.Flow dynamics of a fluidic oscillator with internal geometry variations[J].Physics of Fluids,2020,32(7):527.

[7] OSTERMANN F,WOSZIDLO R,NAYERI C,et al.Experimental comparison between the flow field of two common fluidic oscillator designs[C]//Aiaa Aerospace Science Meeting,2015.

[8] ARNAUD E,TIENNE M, Sosa R,et al.A fluid motion estimator for schlieren image velocimetry[C]//Computer Vision- ECCV 2006,9th European Conference on Computer Vision,2006.

[9] 朱海军,王倩,梅笑寒,等.基于高速纹影/阴影成像的流场测速技术研究进展[J].实验流体力学,2022,36(2):49–73.

[10] CHEN M,ZHAO Z,WANG X,et al.Wavelet optical flow velocimetry of a scramjet combustor using high-speed frame-straddling focusing schlieren images[J].Combustion and Flame,2024,269.

《航空动力》期刊由中国航空发动机集团有限公司主管、中国航空发动机研究院主办,《航空动力》编辑部出版。国内统一连续出版物号为 CN10-1570/V;国际标准连续出版物号为 ISSN 2096-5702;邮发代号为82-467;广告发布登记号为京顺工商广告登字20190001号 。

关注世界航空发动机前沿动态,反映国内外航空发动机管理与技术创新成果,传播航空发动机知识与文化,促进我国航空发动机自主创新能力的提升。

《航空动力》设有专稿、综述、技术、管理、市场、维修、动态等主要栏目,每期还围绕航空发动机及燃气轮机在技术、管理等方面的新理论和新方法策划相应的专题。

《航空动力》面向航空发动机及燃气轮机领域的决策、管理、科研、生产、使用、维护的专业人士,高校师生,以及关注航空发动机及燃气轮机事业发展的热心人士。

《航空动力》所刊登的文章密切跟踪世界航空动力、燃气轮机领域的最新科技动态,准确把握发展规律,权威预测发展趋势,及时展示创新成果,为科研和管理工作提供支撑。

以Word文件格式,发送至:

tg@aerospacepower.cn

请在邮件主题中注明:

《航空动力》投稿+作者姓名+联系电话

地址:北京市顺义区顺兴路21号

邮编:101304

电话:010-56680887

网址:https://www.aerospacepower.cn

本刊享有以数字化方式复制、汇编、发行并由互联网传播所刊载文章的权利,相关著作权使用费均包含在本刊一次性支付的稿酬中。作者向本刊投稿,即视为同意我刊上述声明。如有特殊要求,请在投稿时声明。未经本刊书面授权擅自使用上述版权作品之个人、机构或媒体,均属侵犯本刊合法权益,本刊保留依法追究的权利。

ICP备案/许可证编号:京ICP备18031095号

《航空动力》编辑部 版权所有